2025年8月6日 掲載

事務局長 生安 衛

8月に入り、夏も真っ盛りとなりました。外に出ただけで、汗びっしょりになってしまう日々が続いています。平年であれば、暑さがピークとなる時期ですが、今年は6月から、日本列島は各地で異常な高温が続いています。

7月30日(水)には、丹波市で41.2度を記録し、国内の観測史上最高気温となりました。数年前から30度を超えることは覚悟していましたが、40度近くになることも、これからは想定しておかなければならないと思っています。

酷暑の中、同日に、ロシアのカムチャッカ半島を震源とするマグニチュード8.7の地震を受けて、気象庁は広範囲での津波警報を発表しました。国外の地震によって起こる「遠地津波」は珍しいものであったと思います。

津波は22都道府県で観測されました。近畿地方では、唯一、和歌山県に津波警報が出され、同県では避難指示が出され、4000人以上が避難所に身を寄せました。

兵庫県内では、瀬戸内海沿岸と淡路島南部を対象に、津波注意報が発表されました。尼崎市や南あわじ市の一部地域で避難指示が出され、海水浴場の閉鎖などが行われました。

今回の津波等を受けて、気候温暖化が進む中、酷暑の中での防災意識をもつことは極めて重要なことだと改めて感じました。

(災害に備える意識と準備)

「災害は忘れた頃にやってくる」とも言います。過酷な暑さの中でも災害が起きる可能性があります。そのために、重要なのは、防災意識をもって、災害がいつ来ても大丈夫な準備を行うことです。

まず、自宅だけでなく会社など、日常的に生活している場所近くの避難場所・避難所と安全な避難ルートを改めて確認しておきたいと考えます。

また、生活している地域のハザードマップ(防災マップ)で、身の回りでどんな災害が起こり、どういう状況になるのかを確認しておくことも重要です。

国土交通省・国土地理院のハザードマップポータルサイトでは、洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報などを地図や写真に自由に重ねて表示しますので、ご活用できます。

<ハザードマップポータルサイト> https://disaportal.gsi.go.jp/

さらに、日頃から、災害時の持ち出し品をリュックなどにまとめておくと、迅速に避難する際に役立ちます。

そのためにも、災害時の持ち出し品を用意しておくことは重要です。飲料水、保存食品、常備薬、救急セット、重要な書類、衣類、懐中電灯と電池、充電器などが挙げられます。

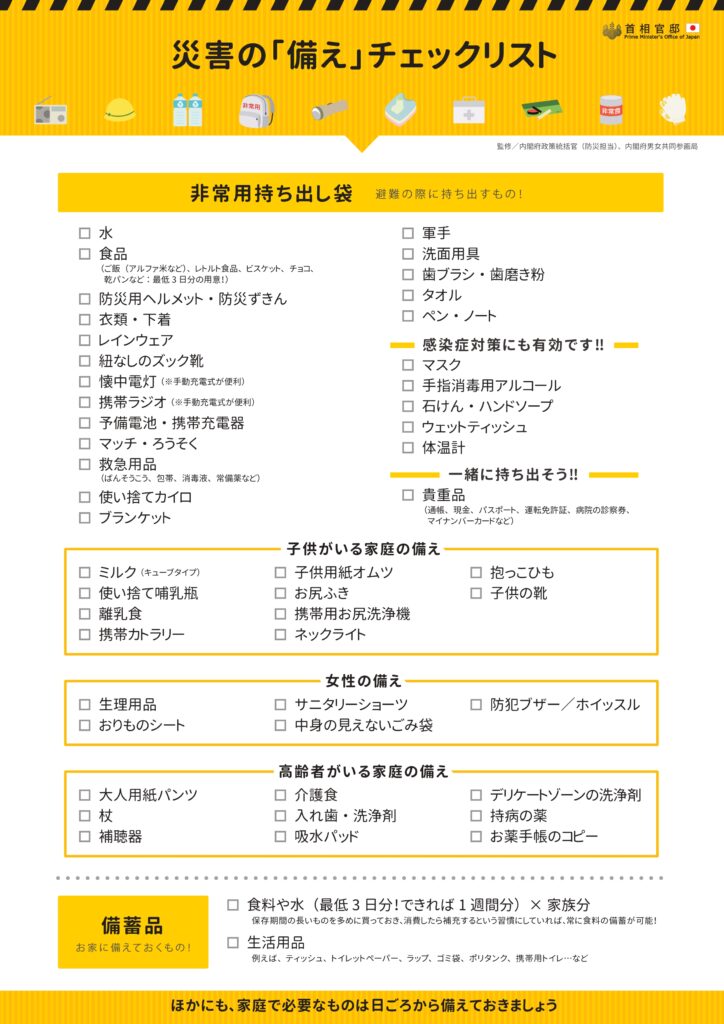

私は、首相官邸の「災害の『備え』チェックリスト」をみて、リュックにまとめて用意しています。ご自身の家庭の状況からみて、必要な持ち出し品・備蓄品を用意しておきましょう。

(酷暑の中での災害を想定した準備)

今回の津波問題があってから、家の持ち出し品・備蓄を見直し、必要な物品が揃っているかを改めて確認するとともに、酷暑の中での災害を想定して、準備すべきものがあるかを考えています。

一つには、十分な飲料水の用意です。一般的には、1人あたり1日3リットルを目安に、最低3日分を準備する必要があると言われていますが、猛暑の中では最低1週間分は必要になると感じました。災害が起きると、断水や給水制限で水が手に入りにくくなるなか、汗をかいて十分な水分補給ができないと危険な状態になります。また、十分な水があれば、水を活用して、体を冷やすことができます。

そのためにも最低1週間分は必要になるのではないでしょうか。加えて、経口補水液やスポーツドリンク、塩タブレット等の備蓄も不可欠ではないかと考えます。こまめに水を飲む習慣をつけるとともに、スポーツドリンクや経口補水液で塩分・ミネラルも補給していくことも、熱中症や脱水症状から身を守るうえで必要不可欠です。

二つには、扇子、うちわ、保冷剤・冷却タオルなどの冷却グッズも加える必要があります。電気が使えないことも想定して、これらを組み合わせることによって、体を冷やすことができます。日差しよけとして、帽子・日傘等が必要です。場合によっては、レジャーシートを屋根代わりに使えるのではないかと考えます。

三つには、常温保存できる食品です。気温が高いと食品が腐りやすくなるうえ、冷蔵庫が使えるとは限りません。缶詰・乾物・レトルト食品・保存食等の用意をしたり、食事管理で暑さ対策ができるよう見直すことも大切です。

四つには、衛生用品の充実です。避難所では衛生環境が悪化しやすい状況になりますので、ウェットティッシュ・消毒液・除菌シート、使い捨ての食器、トイレが使えない場合の簡易トイレなども準備したいと思いました。

このように酷暑の中での災害を想定して、必要な持ち出し品・備蓄として何が必要かを考えることは、防災意識を高めることにもつながると感じています。皆様もご検討ください。

(地域の中での防災意識の高まり)

これらの家庭での防災の取り組みに加えまして、各地域の中で、来る災害に備えて、防災研修を行い、防災意識を高めておくことは非常に重要です。

日本赤十字社では、「赤十字のボランティア活動を通じて地域社会に貢献したい」という思いを持った人びとによって市区町ごとに組織された「地域赤十字奉仕団」があります。災害救護・防災活動、赤十字の啓発活動などを行っていただいております。

先週の7月31日(木)、「西播磨赤十字奉仕団研修大会」が佐用町で開催されました。相生市・たつの市・赤穂市・太子町・上郡町・佐用町の赤十字奉仕団、佐用町民生委員児童委員協議会、佐用小・中・高等学校の100名を超える方々が参加され、きずの手当、段ボールを活用したベッドやトイレの制作などに取り組みました。

この地域は、16年前の平成21(2009)年8月9日に、台風9号により佐用町・宍粟市を中心に、甚大な被害が出ました。当支部では、姫路赤十字病院を中心に、24時間体制の診療、避難所の巡回診療、被災者のこころのケアに尽力いたしました。そして、この直後から、地域赤十字奉仕団の皆様が、被災者支援のボランティア活動、豚汁等の炊き出しなどで活動されました。これは、当時から、赤十字奉仕団の皆様同士が顔の見える関係をつくってこられたこと、また、地域あげての研修会に毎年取り組まれてきたことによって、防災意識が高まり、迅速に行動できたのではないかと考えています。

地域赤十字奉仕団は、「自分たちの地域は自分で守る」という自覚や連帯感に基づいて、地域住民が防災を目的に自主的防災組織としての役割を果たしているものと、私は感じております。

当支部では、地域赤十字奉仕団員研修会を毎年実施しています。3年連続で過去最高の参加者があり、なかには奉仕団以外の地域住民の方も積極的に参加されるといった地域もあります。気候変動の影響が進む中、これからも防災意識の向上や、より有意義な活動になるよう努めていきたいと思います。