2025年9月2日 掲載

事務局長 生安 衛

9月に入りましたが、秋の気配を感じられず、猛暑が続いています。今年は、例年以上に、夏が暑くなっていると実感する日々を送られているのではないでしょうか。

さて、大阪・関西万博が4月13日に開幕し、10月13日までの184日間、パビリオン展示やイベントが連日開催されています。4月・5月の局長だよりで紹介させていただきました「国際赤十字・赤新月運動館」は、連日、多くの方々にご来館いただいており、開幕20週目(8月末現在)で、約23万人の方々にご来館いただきました。ありがとうございます。

大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」であり、赤十字にとって「いのち」というテーマは人道につながるものであり、出展は、赤十字思想の発信や普及にふさわしい舞台になったものと考えております。

今回は、残り50日近くとなった大阪・関西万博で、私自身がいくつか訪れた海外パビリオンの中で、気候変動をテーマに、新しく発見し、知り、学ぶきっかけになったパビリオンに触れたいと思います。もし機会があれば、是非、体感していただければと思っております。

また、開催中に、皆様方で、こういう学びを得たというパビリオンがあれば、お教えいただければ幸いであります。

(ツバル(コモンズB館))

ツバルは、オセアニアに位置し、サンゴ礁に砂が堆積してできた9つの島で構成される国であります。海抜は最大5メートルで、「温暖化で沈む国」と言われています。

ツバル・ブースは、コモンズB館にあり、「時を超える旅」をテーマにしています。気候変動による海面上昇で、21世紀のうちに、国の殆どが水没することが予測されています。そして、大阪・関西万博で、このことを世界各国の人々に知っていただきたいとの想いで出展されたと聞きます。今回初めて、私もツバルの現実を知り、驚きました。気候変動の影響で、国家の存続そのものが危うくなり、長年、人々が培ってこられた生活・文化・歴史など、全てが海に呑み込まれる可能性があることへの恐ろしさを感じました。これに対して、今、ツバルは護岸整備や土地のかさ上げなどに取り組まれています。

この現状を見られた来場者から「ツバル沈まないで」「海に負けるな」「地球温暖化ストップ」「応援している」などという多くのメッセージが様々な付箋に書かれて、あたり一面に貼られていました。

日本も四方八方を海に囲まれた島国でありますので、未来に向けて危機感を感じています。文部科学省と気象庁が、今年3月26日に、日本の気候変動についての観測結果と将来予測をとりまとめた「日本の気候変動2025」を公表しました。この報告書によりますと、日本沿岸の平均海面水位は、1980年代以降上昇傾向が現れており、平均海面水位が2004年から2024年の間に1年当たり3.4 mm上昇しています。

将来を見据えて、気候変動に対して、我々自身も、地球規模で状況を正確に把握し、気候変動をストップさせる取り組みを一歩一歩進めていくことが重要だと認識しました。

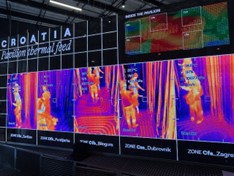

(クロアチア共和国(コモンズC館))

クロアチア共和国は、南東ヨーロッパのバルカン半島にあり、アドリア海にそった三日月型の地理的形状の多様性に富んだ国であります。クロアチア・ブースは、コモンズC館に位置し、「世界のダイバーシティのための気候多様性」を提示されています。

入口前では、天井から数多くのパイプが垂れ下がっていて、洞窟のような通路を歩くと、不思議な感覚におそわれます。このパイプでクロアチアの今の気温を体験できる仕掛けとなっています。

クロアチアの国土は、エリアごとに、温暖湿潤気候、西岸海洋性気候、地中海性気候、温暖夏季海洋性気候、亜寒帯湿潤気候の5つのケッペンの気候区分に分かれており、その気候的な多様性を体感できます。

クロアチア全国にある45の気象観測所からおくられてくるデータを活用して、これらパイプで5つの特徴をもつ気候エリアの気温を再現しています。13メートルのパイプと3トン以上の水を活用し、最先端技術の冷暖房システムで温度調整し、クロアチアの今の気候をリアルタイムで発信しています。

エリアごとに、例えば、海沿いの暑い場所、山間部の寒い場所など、幅広い気候帯となっていることが、パイプを握ることで体感できます。具体的には、触ると、熱いものもあり、冷たいものもあるといった感じが伝わります。

さらに、入口に掲げられたQRコードをスマホで読み取ると、自分の体の熱を映したサーモグラフィ画像をダウンロードできます。自分の体温や環境の温度を計測して色で表示してくれます。

このブースでは、国としての気候の多様性を示すとともに、気候変動の影響を受けやすく、様々な影響が出ていることを、チューブを使った体験の提供や入口前ディスプレイでの発信により、来館者に対して、気候変動を自分事として考えてもらうきっかけにしてもらいたいという思いが込められているように感じました。

(オランダ館)

オランダは、西ヨーロッパに位置し、ほとんどの土地が低くて平らな北ヨーロッパ平原にあります。国土の4分の1が海面より低く、運河が多く、歴史を通じて水と共生してきた国です。地球温暖化が進み、海面上昇や水害にリスクが高まっています。

オランダ館では、「コモングラウンド」をテーマに、地球規模の気候変動の課題を共に解決するという理念で、水をテーマにした課題や新技術の紹介と協力体制を組み合わせた展示により、オランダの革新と協力の精神を示していると考えます。なお、オランダ館のアンバサダーはミッフィーであり、2025年は生誕70周年の記念すべき年です。

オランダ館の建物の中心には、直径11メートルの巨大な球体「man made sun-次世代への太陽」が設置されています。これは、持続的に利用可能なクリーンエネルギーと日の出を表現していると聞きます。

まず、来場者は受付で不思議な球体「エネルギーオーブ」を受け取り、パビリオン内を巡る旅行へと出発します。このオーブは持ち主の動きに応じて光ります。そして、訪れるエリアごとに色や光り方が変化する仕掛けとなっています。通路の壁面に配置されたスポットでは、オーブを使いながら、水やエネルギーについて体感的に学ぶことができます。

館内では、環境技術、最先端エネルギー、都市デザインにおける先進的な取り組みが展示されています。例えば、太陽パネルを洋上に浮かべ発電する「浮体式ソーラーパネル」の紹介、水素ガスを粉末状で保存する「H2フューエル」、波の力を電力に変える「波力エネルギー変換」、運河で人や物資を効率的に運ぶ無人輸送船「ロボート」などが印象的でありました。

さらに、来場者はパビリオンの中心にある大きな球体空間に入り、360度を覆う光・音・映像の演出によって、環境やエネルギー技術、持続可能なエネルギーの未来をプラネタリウムのように見上げて鑑賞し、学ぶことができます。

遠い昔から水と闘ってきたオランダの歴史や革新的なアイデア、技術や知識が紹介され、オランダと水の深い関係性を学ぶことができます。また、水の力を活用した持続可能な未来への可能性も描かれています。そして、来館者が持っている「エネルギーオーブ」が紫色に一斉に輝きだし、来場者同士の一体感が感じられました。

オランダ館の建物は、建築そのものがサステナブルで、解体と再組立が可能な資材でできています。閉幕後、淡路島に移転することが発表されています。今後、どういう形で残されるのかも注目したいと思っています。

このように、オランダは、長年にわたり水害と闘ってきた経験から、人々が共通の目的のために協力することの大切さを学んでこられてきたように思います。コモングラウンドというテーマを掲げられ、人々が共感し、知識・経験・アイデアを共有し、協力することで、新しい価値を共に生み出すことの大切さを伝えられていると思います。

今や気候変動は地球全体の問題です。海面上昇、生態系破壊、渇水、熱中症などの健康問題、農作物・水産物の被害、自然災害の甚大化、エネルギー転換などを抱えています。これら地球規模の課題は、一国だけで解決できるものではありません。世界の国々がともに、これらの課題解決に取り組むことの重要性を改めて感じました。

日本赤十字社の支部としても、赤十字の理念に基づき、世界191の国・地域の赤十字社・赤新月社の一員として、気候変動に向けた活動を日々進めていくことの大切さを実感しました。

さらに、大阪・関西万博では160を超える国・地域・国際機関が参加されています。開幕している1カ月あまりの間で訪問できる機会があれば、様々な世界の現状、課題、取組や高い科学技術などについて、可能な限り学びたいと思いました。