2025年10月9日 掲載

事務局長 生安 衛

中秋の名月は、旧暦の8月15日の夜に見られる月で、一年で最も美しいと言われています。この日は十五夜とも呼ばれています。今年は10月6日(月)で、美しく鑑賞することができました。子どもの頃、満月で浮かび上がる模様は、うさぎのお餅つきと教えられたことを思い出します。

大阪・関西万博の閉幕(10月13日)まで1週間となりました。この半年間はあっと言う間に過ぎた想いがします。「国際赤十字・赤新月運動館」は、累計来館者数は29万人を突破し、最終日までに30万人を超える来館者を予定しています。当初想定していた以上にご来館いただいていることを嬉しく思っています。

さて、今年の異常気象分析検討会(気象庁)において、偏西風の影響による高気圧の張り出しなどを要因とする見解をまとめました。今夏は数十年に一度しか起こらない異常気象との認識を示されています。

こういった異常気象の影響を受けて、台風シーズンが10月以降へと長引く恐れが出ています。台風は、夏から秋にかけて日本列島に接近したり、上陸して大きな気象災害をもたらしますので、警戒しておくことが重要だと考えています。

(今年の台風の特徴)

台風は太平洋赤道付近の暖かい海水が蒸発して発達した積乱雲が集まって、ほどなく回転運動を始めることで、強い雨や風を伴って移動する熱帯低気圧です。

現在、日本列島周辺の海面水温は今夏の記録的な猛暑の影響を受けて26度以上と非常に高い状況にあります。さらに下層で低気圧性の反時計回りの渦が出来やすくなったり、上層に寒冷低気圧があることなどにより、台風が発生しやすくなっています。

また、気候変動がもたらしている偏西風の蛇行が、台風の進路に影響を与えます。偏西風が北に蛇行すると、台風は日本に向かって東に方向を変え、逆に南に蛇行すると、台風は日本に向かって西に方向を変えます。このように、偏西風の蛇行は台風の進路に大きな影響を与えます。

これまで、台風は熱帯低気圧がフィリピン付近の海上で発生し、発達しながら北上することが一般的でありましたが、今年は日本近海で急に発達するケースがたびたび発生しています。そのこともあってのことか、今年は、台風の発生数が例年に比べて多く、7月~9月で18個で、約30年間の平均が14.4個であることから比較すると、活発化しているように感じます。また、今年は台風8号をはじめとした複数の台風災害等で甚大な被害を負った地域があり、その支援のため、日赤では義援金を募集していますので、ご協力をお願いいたします。

<義援金・救援金募集(日赤)>

https://www.jrc.or.jp/contribution/

近年、米軍が定める「スーパー台風」という言葉を聞くようになりました。最大風速が67m/s以上の極めて強い台風と定義されています。日本の気象庁では「猛烈な台風(最大風速54m/s以上)」に該当する台風がスーパー台風と見なされると聞きます。スーパー台風は、急発達することが多く、国外では甚大な被害が報告されています。先月23日には、スーパー台風に発達した台風18号の影響で、台湾東部の花蓮県で17人が亡くなられ、17人が行方不明、32人がけがを負ったと報告されています。

まだ、国内に上陸した例はありませんが、地球温暖化の影響で海水温の上昇が予測されるなか、専門家からは、将来的に日本にもやってくるのではないかと言われており、私自身、危惧しております。

(台風がもたらす危険)

台風の上陸は大きな災害につながることが多く、上陸しなくても大きな被害が出ることから、常に台風の状況を注視することが重要です。

主に台風の被害は風と雨によるものが多いですが、高潮など、様々な条件が重なると、多様な形をもった災害となります。

一般的に台風の風は中心に近いほど強いと言われています。建物などを押す風圧は、風速の2乗に比例するため、風速が3倍になると、風圧は9倍になります。つまり、台風の接近により風の脅威は加速度的に強まります。

また、台風の中心からかなり離れた進行方向の右側に、竜巻が発生することがあります。

先月5日、台風15号の通過に伴い、静岡県牧之原市などで、国内最大級の竜巻が発生し、広い範囲で住宅が損壊したことを思い出します。あれから1カ月たち、被災者生活再建支援法が適用され、被災者には被害程度に応じて支援金が支給されるようになったものの、復旧・復興にはかなり時間がかかると見込まれています。

また、台風の中心付近には濃密な積乱雲が渦巻いているので、暴風を伴った激しい雨が降ります。台風周辺を吹く気流が台風全体の接近より早く雨をもたらすこともあります。その時に前線が停滞していますと、長時間、同じ地域で豪雨が連続することがあります。最近では、線状降水帯が発生して記録的な大雨になる地域もありました。

さらに、日本は海に囲まれており、高潮の被害を受けやすい地形です。台風の中心付近は気圧が低く、1ヘクトパスカル下がると海面が1センチ上昇します。台風による吸い上げ効果と呼ばれるものです。さらに、台風の東側では南風が強く、海水を陸地側に運びます。これは吹き寄せ効果と呼ばれるものです。これらにより海面の水位が護岸より高くなり、高潮が発生しやすくなります。

(気象情報を利用しましょう)

台風に備えるためには、どう対応したらよいのでしょうか。台風の動きはある程度予測され、気象庁から発表されますので、情報をいち早く把握することが極めて重要です。

例えば、新聞などでの台風進路予想図では、台風の現在地から今後進むと思われる範囲を白い実線と点線で囲まれます。日時とともに示される点線の円は台風の中心が70%の確率で存在する可能性をもつ範囲で、予報円と呼ばれます。さらに風速25m/s以上の暴風が予想される範囲は赤い実線で、暴風警戒域が示されます。大切なのは避難が必要かどうか、必要ならば、そのタイミングがいつ頃になるかを十分に確認しましょう。

<台風情報の見方(気象庁)>

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/typhoon-info/typhoon-info202009.pdf

また、テレビ・ラジオやインターネットを活用して、最新情報を常に気にかけていることが大切です。スマートフォンなどの携帯端末に防災用のアプリをダウンロードしたり、現在地に出されている警報・気象情報などを表示する設定にするなど、自分から積極的に情報を収集する習慣をつけておきましょう。

<台風や大雨に関する最新の防災気象情報(気象庁)>

https://www.jma.go.jp/jma/bosaiinfo/rain_portal.html

前述した竜巻に関して、気象庁は2008(平成20)年から竜巻注意情報を発表しています。注意情報が出たら自分の場所の危険度を確かめ、屋内への早めの移動を心掛けたいと思います。

特に「避難情報に関するガイドライン」が2021(令和3)年に改定されて、自治体や気象庁から発表される防災情報を用いて、住民の皆様がとるべき行動を理解しやすくなるよう、5段階の警戒レベルによる防災情報を提供しています。気象庁から出される気象情報と自治体等から出される避難情報が連携されました。例えば、気象庁の氾濫危険情報や土砂災害警戒情報は警戒レベル4相当なので、これは全員避難にあたる警戒レベルであるという意識をもつことが大切です。

特に、防災気象情報は行政からの避難指示よりも先に出されますので、先ほど紹介した気象庁のホームページなどで防災気象情報を把握することで、より早い避難行動をとることができます。

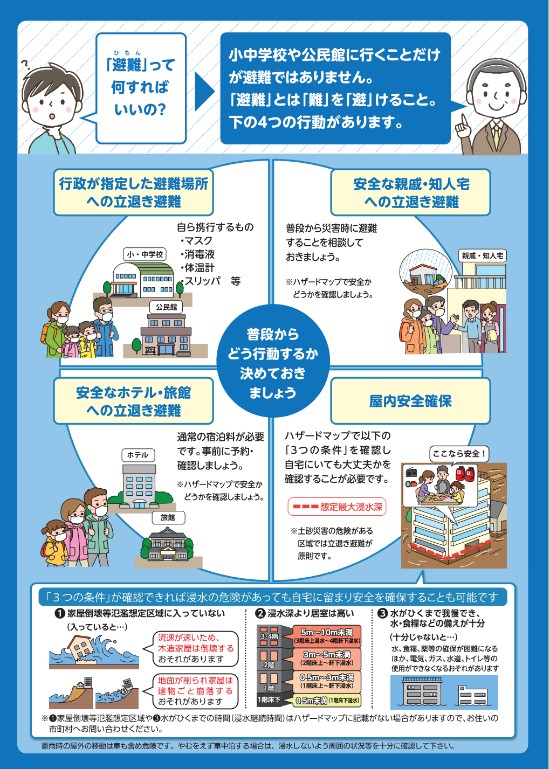

さらに、自宅や職場のある場所は河川が氾濫した場合、何メートルの浸水になるのかを事前にハザードマップで確認しておきたいと思います。

このように災害発生を予測する気象情報を入手して、自分自身が今いる場所が危険にさらされるのかを自ら判断し、命を守る行動をとることが極めて重要だと考えます。

気候変動等により台風シーズンが長引くなか、気象情報には十分に注意しておきたいと感じています。